岩津潤(2014年卒)

2025年4月より、国立がん研究センター中央病院に留学させていただいております。病院は築地市場の近くにあり、通勤途中は朝から外国人観光客でにぎわっています。また隅田川が家から近くたまに家族と散歩するのにもいい環境です。

さて、留学が始まり早くも4か月が経過しました。4月から6月まで骨軟部腫瘍科(整形外科とは言わない)に所属し、週6〜8件の手術に執刀、助手として参加しました。化学療法は周術期だけでなく、second line以降も主科で行うことも多いです。症例の幅が非常に広く、治療に対する考え方、術式が今まで経験のないことも多く新鮮な毎日を過ごしていました。7月からは病理部に移り、骨軟部腫瘍の手術検体の切り出しをしたり、生検検体・手術検体の病理診断を勉強しています。骨軟部腫瘍科からの依頼だけでなく、泌尿器科、大腸外科、腫瘍内科、小児科から骨軟部腫瘍の病理診断依頼が届きます。毎朝9:30から10:30の1時間は顕微鏡を囲み、指導医の先生方と症例を見ながら直接診断のノウハウを教わる時間があり自分の知識の未熟さを感じるとともに大変勉強になります。残りの留学期間も、ここでしか得られない経験を一つでも多く自分のものにして、帰国後の診療に活かせるようにしたいと思います。

最後にこのような貴重な留学の機会を与えてくださった相澤教授、吉田先生をはじめとする同門の先生方に感謝申し上げます。

古山和樹(2016年卒)

皆様いかがお過ごしでしょうか。文章を執筆している9月現在、私は札幌市におります。

2025年3月に大学院を卒業し、4月からの1年間、足の外科を学ぶために国内留学の機会をいただきました。9月までは札幌医科大学で、10月からは百武整形外科・スポーツクリニック(佐賀市)で研鑽を積む予定です。

札幌はとても過ごしやすく、このままずっと住みたいと思ってしまうくらいです。ご存知の通り、北海道は食の宝庫と言われるほど、海の幸・山の幸など美味しいものがたくさんあります。海鮮やラーメンは言わずもがなですが、ジビエやフルーツなど、何を食べても美味しいです。札幌に来て5か月が経ちますが、辛うじて体型を維持している状態です。

札幌といえば「すすきの」というイメージがあるかもしれませんが、大学病院周辺の円山地区にも多くの美味しいレストランが集まっています。財布は閑古鳥が鳴いていますが、心は満足しています。

札幌以外の観光にもベストな季節です。妻と富良野や美瑛、小樽を訪れたり、1人で利尻島・礼文島にも行ったりしました(35歳にして人生初の一人旅です)。北海道にいなければなかなか訪れることができない場所にも足を運ぶことができ、とても良い経験となりました。

また、札幌の夏の気候は非常に快適です。今年は北見市や帯広市が40℃近くまで上がるなど、北海道でも酷暑となっておりますが、札幌はそこまでではなく、朝晩は涼しいため、暑さで寝苦しいということがありません。そして、10月からは雪を避けるように佐賀へ向かう予定ですので、北海道の冬を経験する前に離れることになります。快適な季節しか知らない、というのも「このまま住みたい」と思ってしまう理由の一つかもしれません。

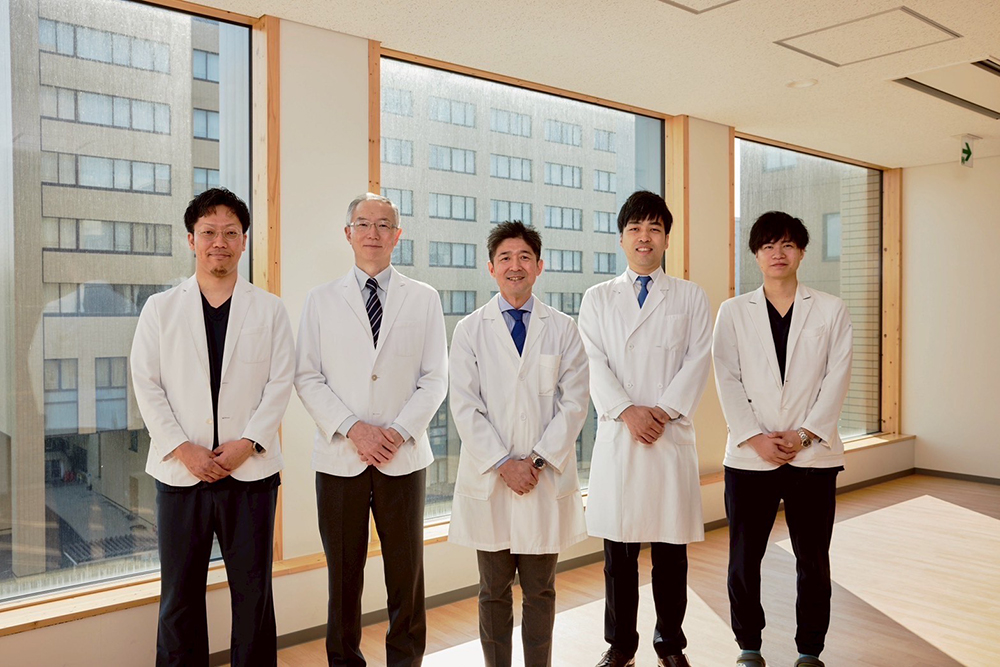

さて、札幌では札幌医科大学にて研修をさせていただいております。日本足の外科学会には「足の外科専門医マッチング制度」があり、国内の有数の施設に短期・長期で留学することが可能です。今回は、札幌医科大学整形外科の寺本篤史教授のもとでその機会をいただきました。

寺本先生はご高名ですので、皆様もご存じかと思いますが、遠位脛腓靱帯におけるバイオメカニクス研究やスポーツ分野で特にご活躍されている先生です。臨床だけでなく基礎についても学べるという点が、留学先を決める大きな要因となりました。半年という短い期間にもかかわらず、バイオメカニクス研究の機会もいただき、現在は足関節外側靱帯に関する研究を行っております。実験の日には朝から晩まで研究室にこもってロボットを動かす日々で、それなりに大変ではありますが、他では得られない貴重な経験をさせていただいております。

手術については、大学病院では週1日ですが、多くの症例を経験できております。北海道では足の外科医が少なく、全道から患者さんが集まってくるため、手術を受けるために飛行機で移動するということも珍しくありません。宮城県では考えにくいことですが、北海道では日常のことのようで、その広大さに驚かされました。

とはいえ大学病院ですので、市中病院と比べるとどうしても手術数は少なくなります。そのため、羊ヶ丘病院の倉秀治先生にもご指導をいただいております。倉先生もまたご高名な先生で、膝・足の外科に携わる先生で知らない方はいないかと思います。羊ヶ丘病院では手術数が非常に多く、1日7~8件の手術を倉先生が一人でこなされております。そのため、必然的に多くの足の症例を学ぶことができます。多くの手術に携わる中で、技術的なことだけでなく、足の外科における考え方や姿勢についても多くのことをご教授いただいております。

そして10月からは、佐賀市にある百武整形外科・スポーツクリニックに留学予定です。百武整形外科の田中博史先生もまた、足の外科の第一線でご活躍されている先生です。特にスポーツ障害について多くのご経験をお持ちで、今後スポーツ診療に携わっていく上で、リハビリテーションを含めて多くを学ぶことができる環境だと考えております。今から大変楽しみにしております。

最後になりましたが、このような貴重な1年間の留学の機会をお与えくださいました相澤俊峰教授をはじめ、留学を応援・ご支援くださいました北純先生、羽鳥正仁先生、永元英明先生をはじめとする同門の先生方、ならびに関係するすべての皆様に、心より御礼申し上げます。

また、このような国内留学に快く送り出してくれた妻にも深く感謝いたします。